스탈린식 전체주의 들어선 北…산업 국유화하고 토지 강제 몰수

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

이영훈의 한국경제史 3000년

(44) 노예의 길

(44) 노예의 길

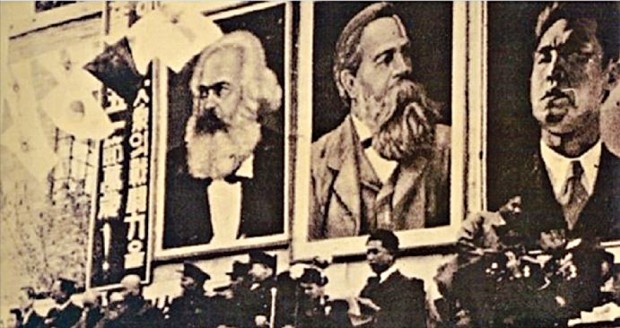

전승국 소련은 그와 국경을 맞대는 점령지에 공산체제 국가를 세우는 것을 양보할 수 없는 전리품으로 간주했다. 북한에 진주한 소련군이 곧바로 남한과의 인적 왕래와 물적 교류를 차단, 통제한 것은 그 같은 의도에서였다. 1945년 9월 소련의 스탈린은 극동 소련군사령부에 “북한에 반일적 민주주의 정당·조직의 광범위한 블록을 기초로 하는 부르주아 민주주의 정권을 확립하라”고 지시했다. 이 말은 공산주의자들이 후진 지역에서 혁명을 추구할 때 쓰는 상투적 표현이다. 공산당 주도하에 자본가와 지주 세력을 배제한 통일전선을 결성하고 이를 통해 공산혁명의 제1단계로 민족·민주혁명을 수행한다는 뜻이다. 이 같은 전략에 따라 그해 10월 북조선공산당이 조직돼 서울의 조선공산당으로부터 독립했다. 당의 책임자에는 소련군 대위 김일성이 지명됐다.

ADVERTISEMENT

소련군은 지방행정을 담당할 인민위원회를 조직했다. 남한에서 군정을 펼친 미국군과 달리 소련군은 해방군으로 남아 주민의 환심을 사는 가운데 인민위원회를 통제하는 점령 정책을 펼쳤다. 1946년 2월 인민위원회의 전국연합으로서 북조선임시인민위원회가 결성됐다. 북한을 통치하는 사실상의 임시정부였다. 모스크바협정에 따라 장차 통일적 임시정부가 구성될 예정이지만 북한의 공산세력은 그에 구애받지 않았다. 이즈음 북한에서 비공산세력은 거의 제거되거나 추방된 상태였다.

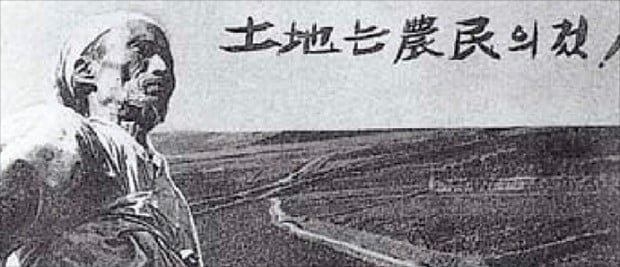

북조선임시인민위원회는 20개 정강의 개혁을 김일성 명의로 발표했다. △일제 통치의 온갖 잔재를 숙청할 것 △일제의 법률과 재판기관을 철폐할 것 △반민주주의 분자와 무자비하게 투쟁할 것 △전체 인민의 자유와 재산을 보장할 것 △주요 산업과 대기업을 국유화할 것 △개인 수공업과 상업은 허락할 것 △지주의 토지를 몰수하고 농민에게 무상 배분할 것 등이었다. 이로써 일정기에 걸쳐 한국에 이식된 근대문명의 원리와 제도가 전면 부정됐다. 인민의 자유와 재산은 보장된다고 했지만, 그것을 보장하는 민법을 위시한 법률과 재판기구는 폐기됐다. 사권(私權)의 주체로서 ‘개인’이란 범주는 이후 북한의 역사에서 사라졌다. 북한 주민은 ‘노예의 길’로 들어서고 말았다.

ADVERTISEMENT

고농(雇農)과 빈농에 분배된 토지에 대해 북한 당국은 매매와 임대를 금지했다. 북한의 토지는 사실상 국유화됐다. 뒤이어 북한 당국은 각종 수확량의 25%를 현물세로 수취했다. 나머지 75%에 대한 농민의 권리도 온전하지 않았다. 북한 당국은 총독부가 전시기에 시행한 공출제를 폐기하지 않았다. 공출제는 성출제(誠出制)로 이름을 바꿔 존속했다. 전국의 마을은 생산돌격대로 조직됐으며, 모든 농가에는 책임생산량이 부과됐다. 성출의 대상은 양곡을 넘어 원면, 누에, 짚 제품, 육류, 심지어는 산나물에 이르기까지 확대됐다. 현물세와 성출제의 압박으로 북한 농민은 일찍부터 식량 부족에 시달렸다. 북한 농민은 총독부와 지주제로부터는 해방됐지만 보다 강력한 전체주의 국가에 예속됐다.

산업의 국유화

ADVERTISEMENT

처음 4개월 동안 소련군은 수풍댐 발전기 등 주요 시설을 철거했는데, 이후 약탈은 멈췄다. 광공업의 회복을 위해 소련군은 일본인 기술자의 직장 복귀를 독려했다. 그들에게는 주택과 월급이 넉넉하게 주어졌다. 일본인 기술자는 그들이 건설한 공장에 대한 애착으로 또는 공산주의에 대한 공감으로 그들의 기술을 북한 젊은이에게 전수했다. 1947년 9월 흥남에서 일본인 기술자를 교원으로 하는 공업대학이 설립됐다. 그들은 1947년 봄 일본과 소련의 교섭이 성립하자 귀환하기 시작했으며 1948년 7월까지 대부분 철수했다. 1948년 북한의 공산액은 1944년의 67% 수준으로 복구됐다.

신인간

ADVERTISEMENT

신화의 진실

그 젊은이가 얼마나 항일투쟁을 성공적으로 이끌었는지는 매우 의심스럽다. 북한이 발간한 그의 전기는 모두 7종인데, 쓸 때마다 내용이 부풀려지고 이전의 것은 폐기됐다. 그는 1912년생이며, 본명은 김성주였다. 부모를 따라 만주로 이주했으며, 아버지가 죽자 어머니가 중국인 유지와 재혼했다. 그 덕에 지린(吉林)의 유명 사립 중학교에 입학했으나 졸업하지는 못했다. 가출한 그는 10여 명의 동패와 비적 활동에 종사했으며, 위험에 처하자 양세봉이 이끈 독립군에 참여했다.

이후 언젠가 중국 공산당의 항일연군에 소속했다. 1937년 보천보라는 마을을 습격한 항일연군 소부대의 지휘관 김일성이 김성주가 아님은 거의 확실하다. 그 김일성이 전사한 뒤 새롭게 편성된 부대의 지휘관 김일성이 과연 김성주인지도 분명하지 않다. 어쨌든 그 부대는 관동군의 토벌을 피해 1940년 소련으로 넘어갔으며, 1945년 당시 김성주는 부대장으로서 소련군 대위의 신분이었다. 소련군은 그에 관한 보고서에서 특별한 전공은 없다고 했다. 그럼에도 대원수 스탈린이 그를 북한의 통치자로 발탁한 것은 그가 소련군 장교이기 때문이었다. 김일성으로 개칭한 김성주가 소련 군적을 정리하는 것은 1957년의 일이다.

역사의 신은 이 같은 이력의 젊은이를 신인간의 상징으로 받든 그 나라의 앞날이 ‘노예의 길’밖에 없음을 예고했다. 그 비극의 역사는 이 연재의 대상이 아니다. 자료가 태부족인 데다 믿을 수가 없기 때문이다.

이영훈 < 前 서울대 경제학부 교수 >

![[한경과 맛있는 만남] 김낙순 한국마사회장, 산전수전 다 겪은 '멀티플레이어'](https://img.hankyung.com/photo/201903/AA.19170484.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)